Мейерхольд на фоне Гоголя, Брюллова и вечности: в Санкт-Петербурге идет выставка, посвященная 150-летию режиссера

15.01.2025

Портрет Всеволода Мейерхольда работы Петра Вильямса на выставке «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда»

Всеволод Мейерхольд — фигура для театрального искусства ХХ века столь же значимая, как и Казимир Малевич для искусства визуального. Мейерхольд прошел путь от реализма к символизму, а затем и к самым смелым формам авангарда. Он не просто реформировал режиссерский театр, а изобрел собственную актерскую систему, названную биомеханикой. Мейерхольд пережил несколько смен власти, поддерживал революцию, был признан в Европе и ставил спектакли на сценах лучших императорских и советских театров. Но, как и многие авангардные гении — сторонники нового режима, к сожалению, попал в его жернова.

Выставка «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда», открывшаяся при поддержке ВТБ в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства и приуроченная к 150-летию со дня рождения режиссера, хоть и выглядит весьма камерной, основные вехи трагического пути Всеволода Мейерхольда передает. По задумке кураторов Натальи Метелицы и Ирины Климовицкой и дизайнера Юрия Сучкова, проект представляет собой пазл из трех важных для Мейерхольда тем: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург».

Влечение к строительству

Посетителей выставки встречают серые бетонные стены первого зала — своеобразная отсылка к стройке ГОСТИМа (Государственного театра имени Мейерхольда).

В 1931 году в Москве вместе с архитекторами Михаилом Бархиным и Сергеем Вахтанговым Мейерхольд приступил к работе над театром своей мечты. На Триумфальной площади началась перестройка здания бывшего «Театра Зон» в ГОСТИМ. В 1933 году к стройке подключился архитектор Алексей Щусев. Проект обещал стать максимально экспериментальным, в духе нового времени.

Мейерхольд считал, что театр должен быть массовым, и выступал против любого традиционного решения пространства. Например, по замыслу режиссера и архитекторов, на сцену следовало открыть доступ автотранспорту, чтобы «сквозь зал, из фойе, расположенного сзади, по центральному проходу на сцену с ревом врывался грузовик». Сама сцена напоминала амфитеатр и должна была просматриваться зрителем с нескольких ракурсов. Еще одним нововведением была стеклянная крыша-купол, что позволяло освещать зрительный зал дневным светом. Поскольку ГОСТИМ должен был стать одновременно и народным, и культовым местом, друзья и близкие недавно почившего Владимира Маяковского предложили замуровать в стену здания урну с прахом поэта.

В угловом участке, где раньше располагалась булочная, было задумано построить «творческую башню», в которой планировались мастерские для режиссеров, художников, конструкторов и композиторов. Башня опоясывалась мозаичными фризами с изображением разных сцен из спектакля «Ревизор». Именно эти мозаики, точнее шесть сохранившихся в Мозаичной мастерской Российской академии художеств фрагментов, можно увидеть на выставке. Работы показываются широкой публике впервые.

Помимо самих мозаик, в экспозиции представлены их эскизы, а также чертежи и рисунки ГОСТИМа из Музея архитектуры им. А. В. Щусева и Театрального музея им. А. А. Бахрушина.

К сожалению, грандиозный проект ГОСТИМа так и не был завершен. В 1938-м по заданию Политбюро театр ликвидировали как «утративший связь с советской общественностью», а несколькими годами позже здание преобразовывали в Концертный зал имени Чайковского.

На сером фоне неоштукатуренных стен ярким пятном выделяется огромный портрет Всеволода Мейерхольда кисти Петра Вильямса, привезенный из Третьяковской галереи. Художник изобразил знаменитого режиссера похожим на египетскую фреску — статичным и монументальным, с внимательным взором, устремленным в будущее. Конструктивистские декорации авторства Любови Поповой позади Мейерхольда еще больше подчеркивают его мятежный и новаторский дух.

Ревизор и Петербург

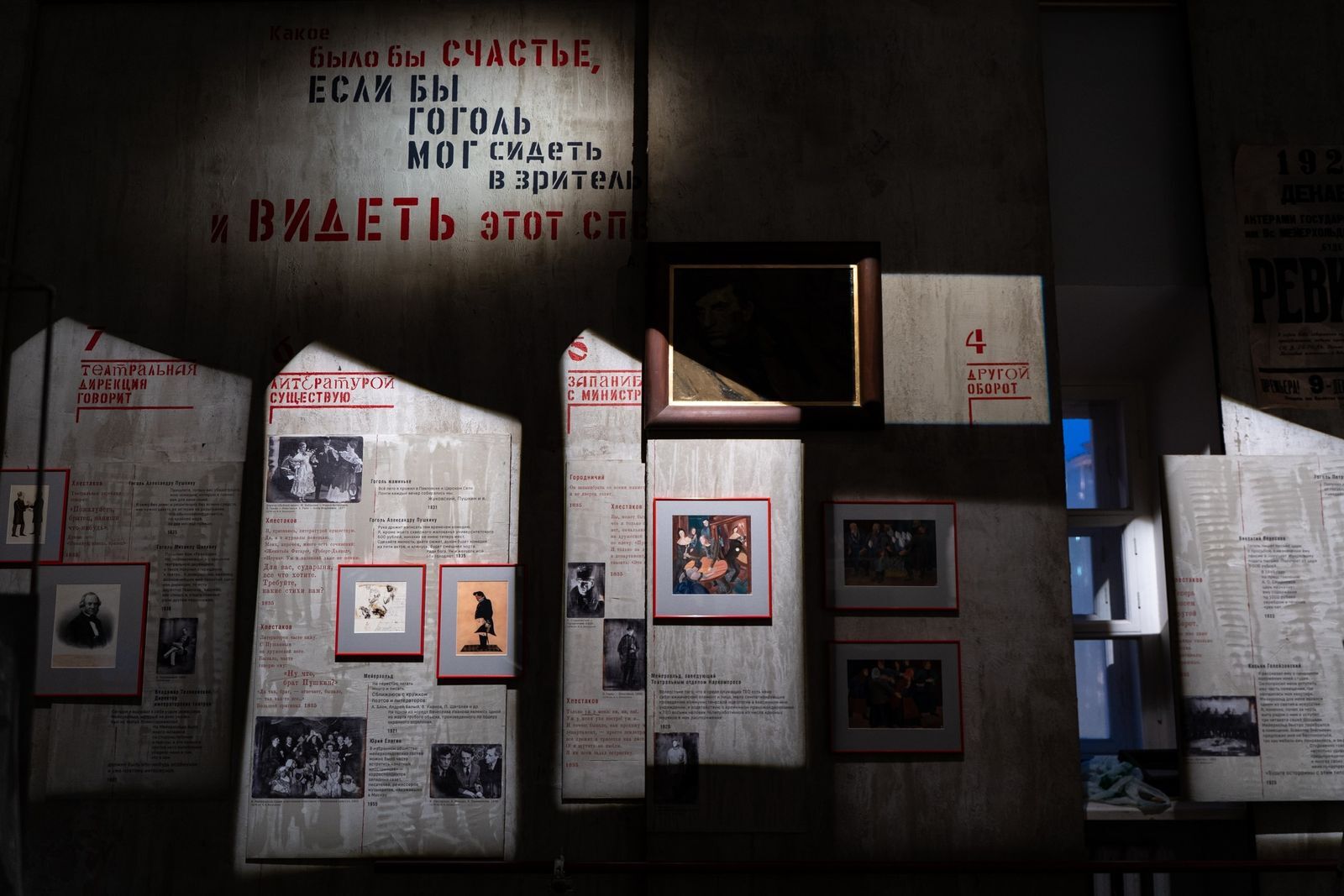

Фрагмент экспозиции «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда»

«Ревизор» — спектакль абсолютно знаковый для Мейерхольда. Премьера состоялась 9 декабря 1926 года в Москве, однако замысел спектакля начал складываться у режиссера еще в символистский период в Петербурге. В далеком 1907 году в письме Фёдору Комиссаржевскому Мейерхольд признавался, что «„Ревизора“ хочется всегда».

Всеволод Мейерхольд кардинально поменял подход к гоголевскому произведению, превратив его из комедии в трагедию и выведя на сцену новых персонажей. Целью режиссера было избавить зрителя от автоматизма восприятия и дать новый взгляд на заигранную в театре пьесу.

Постановку Мейерхольда как нещадно критиковали, так и отчаянно хвалили. Критики упрекали ее в мистике, неврастении и эротике, поклонники восхищались глубокими философскими смыслами. Спектакль шел более десяти лет, помимо городов Советского Союза, он был показан на гастролях в Берлине и Париже, в общей сложности его отыграли 440 раз. Особенно поражала зрителей тех лет финальная немая сцена, в которой вместо актеров на сцене оказывались марионетки.

В экспозиции второго зала выставки можно увидеть фотографии со сценами из спектакля, а также видео проекции от медиахудожниц Анны Французовой и Катарины Чокрлич, где финальная немая сцена сменяется изображением «Последнего дня Помпеи» Брюллова. И там, и там ощущается апокалиптическое присутствие рока.

По серым стенам разбросаны цитаты из дневников и писем Гоголя и Мейерхольда, в том числе посвященные любви к Петербургу, афиши, оформленные в авангардной стилистике, газетные вырезки, виды Северной столицы и эскизы костюмов. В центре возвышается инсталляция с различными артефактами — от цилиндра Хлестакова до фарфоровых бюстов Мейерхольда, созданных по мотивам шаржа Кукрыниксов.

Эпилог с башней

Предчувствие неизбежной катастрофы, которая ждет посетителей выставки в третьем зале-эпилоге, возникает еще при взгляде на полупрозрачную медиапроекцию «Последнего дня Помпеи». Увенчанная славой в гоголевскую эпоху знаменитая картина Карла Брюллова в новом контексте становится предвестницей эпохи Мейерхольда, когда после дерзкой утопии авангарда страна погрузилась в Большой террор.

В центре третьего зала располагается имитация башни Татлина с «Рабочим и колхозницей» Веры Мухиной внутри. Такая вот рифма к работе Брюллова, где, как известно, гибель одной цивилизации знаменует рождение другой. Авангард умер, да здравствует социалистический реализм!

Портрет Всеволода Мейерхольда работы Александра Головина на выставке «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда»

На одной из стен — портрет Всеволода Мейерхольда 1917 года кисти художника Александра Головина, с которым режиссер очень плотно сотрудничал в театре целых десять лет. Мейерхольд предстает на нем в образе своего альтер-эго — доктора Дапертутто, персонажа повести Гофмана «История о потерянном отражении».

Грустный и усталый взгляд Всеволода Мейерхольда сквозь пространство зала упирается в собственную фотографию на противоположной стене. Снимок сделан после ареста в 1939 году. Рядом — приговор к расстрелу. Именно здесь дизайнерское решение выставки превращает серые бетонные стены из символа грандиозной стройки-надежды в глухую тюрьму.

В июне 1939 года Мейерхольд вернулся в Ленинград, чтобы подготовить выступление студентов-физкультурников Института Лесгафта к спортивному параду. Режиссера арестовали в его квартире на набережной реки Карповки 21 июня и на следующий день со спецконвоем, как особо опасного преступника, увезли в Москву, где поместили в Бутырскую тюрьму. Его обвиняли в связи с троцкистами и шпионаже в пользу Японии. 2 февраля 1940 года после нескольких месяцев пыток Всеволода Мейерхольда расстреляли.

В страшный реализм сухого документа кураторами добавлены две инфернальные работы старых мастеров — картина «Ад» неизвестного художника XVII века из коллекции Эрмитажа и гравюра «Страшный суд» Барбары ван ден Брук. Фантасмагорическая природа театра, столь свойственная мироощущению Мейерхольда, побеждает и в этот раз. Ведь жизнь даже самого неординарного гения коротка, но его искусство — вечно.

Иллюстрации предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства

Елизавета Климова, искусствовед, драматург