«Единый, целостный опыт»: интервью с куратором выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» Кириллом Светляковым

10.07.2024

17 июня в Третьяковской галерее при поддержке ВТБ открылась масштабная ретроспектива «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика», которая объединила около 200 живописных и графических работ художника.

Творческий путь Машкова — это отражение колоссальных изменений всей страны на протяжении почти полувека: от радикального авангарда 1910-х к живописному реализму 1920-х, от монументальных панно и агитационных полотен 1930-х к дачным натюрмортам 1940-х и портретам советских солдат и медсестер во время Великой Отечественной войны.

Искусствовед и арт-журналист Елизавета Климова поговорила с куратором выставки Кириллом Светляковым о ретроспективе Машкова и выяснила, какие новые смыслы нужно искать в знакомых полотнах.

Кирилл, добрый день! Расскажите, как возникла идея сделать такую масштабную выставку Машкова? Ведь она не привязана ни к юбилею, ни к другой памятной дате.

Добрый день, Елизавета. Машков — мой давний герой. Он связан с темой моей диссертации, еще я издал о нем популярную книгу в 2004 году. Потом я начал работать в Третьяковке, заниматься современным искусством и снова вспомнил о Машкове — ведь я своих героев не бросаю никогда. Спустя много лет, после ретроспектив Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Роберта Фалька, я подумал, что ретроспектива Машкова будет интересна уже в контексте этих выставок.

В истории не было больших ретроспектив Машкова — ни при его жизни, ни впоследствии. Отчасти это было связано с тем, что его наследие распылено по всем музеям России, ближнего зарубежья и некоторым частным собраниям. При этом Машков фигурирует во всех выставках авангарда. Плюс в контексте моих уже кураторских экспериментов Машков оказался очень важной фигурой, так как меня интересовали отношения авангарда, китча, классики и споры вокруг художественной ценности и художественного статуса тех или иных направлений и феноменов в русском искусстве. И о Машкове тоже спорили: уже после исчезновения СССР доминировало суждение, что был замечательный авангардный Машков, а потом он превратился в соцреалиста, неоклассика и стал совсем не интересен.

Расскажите, в чем кураторская задумка? Какой новый ракурс на художественное наследие Машкова получат зрители на этой выставке?

В первую очередь я хотел показать искусство Машкова как единый, целостный опыт. Поэтому его работы разных периодов существуют в поле зрения посетителя выставки одновременно. Некоторые из них похожи друг на друга, даже как стереопары (два плоских изображения одного и того же объекта или сюжета, которые различаются таким образом, чтобы создать эффект объема — прим. ред.), много повторяющихся тем с вариациями. Очень часто кураторы других выставок пытаются избегать повторений, предпочитая разнообразие. Но я считаю, что на повторах оживает глаз. Получается игра сравнений. И когда мы обнаруживаем отличия очень похожих работ, мы ловим энергию видения художника — она обнажается.

Плюс это возможность увидеть Машкова в общем потоке создания картин. Это тоже своего рода эксперимент: одним зрителям понравятся такие ритмичные повторы, другие их не заметят и сконцентрируются на отдельных произведениях. Похожие темы у Машкова встречаются и через 30 лет. Это, прежде всего, женские портреты с повторяющимся и меняющимся антуражем. В один период это разноцветные, орнаментальные драпировки, в другой — темные шпалеры или зеркала, которые удваивают изображение. Машков не просто варьирует реквизит, это постановка, которую он постоянно усложняет.

В искусстве модернизма мы часто видим редукцию. Художник с чего-то начинает, потом он приходит к системе базовых элементов и впоследствии воспроизводит эту систему. Машков принципиально работает с натуры, чтобы развивать видение, и идет в сторону усложнений. И в его живописном опыте любые оппозиции авангарда и реализма, классики и китча теряют смысл.

Вы специально так подбирали экспонаты? Или уже сами складывали эти рифмы из того, что предоставили музеи?

Подбирали и складывали. В каталоге они выглядят, как партитуры.

Расскажите про оформление выставки.

Хотелось уйти от драматизации и театрализации, поэтому работы размещены на светлом фоне без контрастного освещения. Архитектор Игорь Чиркин стремился создать эффект левитирующих стен: тяжелый верх и легкий низ. Таким образом картины воспринимаются так, словно они тяжелее стен.

Фрагмент оформления выставки © Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Фрагмент оформления выставки © Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Какие главные работы Машкова будут присутствовать на выставке? Что обязательно нужно увидеть и почему?

К сожалению, очень известный «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» остался в Русском музее. Но разочаровываться не будем, потому что базовый корпус работ Машкова представлен. Например, «Дама с контрабасом» — работа, вышибающая мозг. Это авангард или антиавангард? Сразу не понятно. Работа создана в 1915 году, когда радикалы уходят в абстракцию, а Машков нарочно ударяется в классику, но чтобы у зрителя не было вопросов по поводу его серьезности, он добавляет в «благородный» интерьер с пианино еще и две большие тыквы.

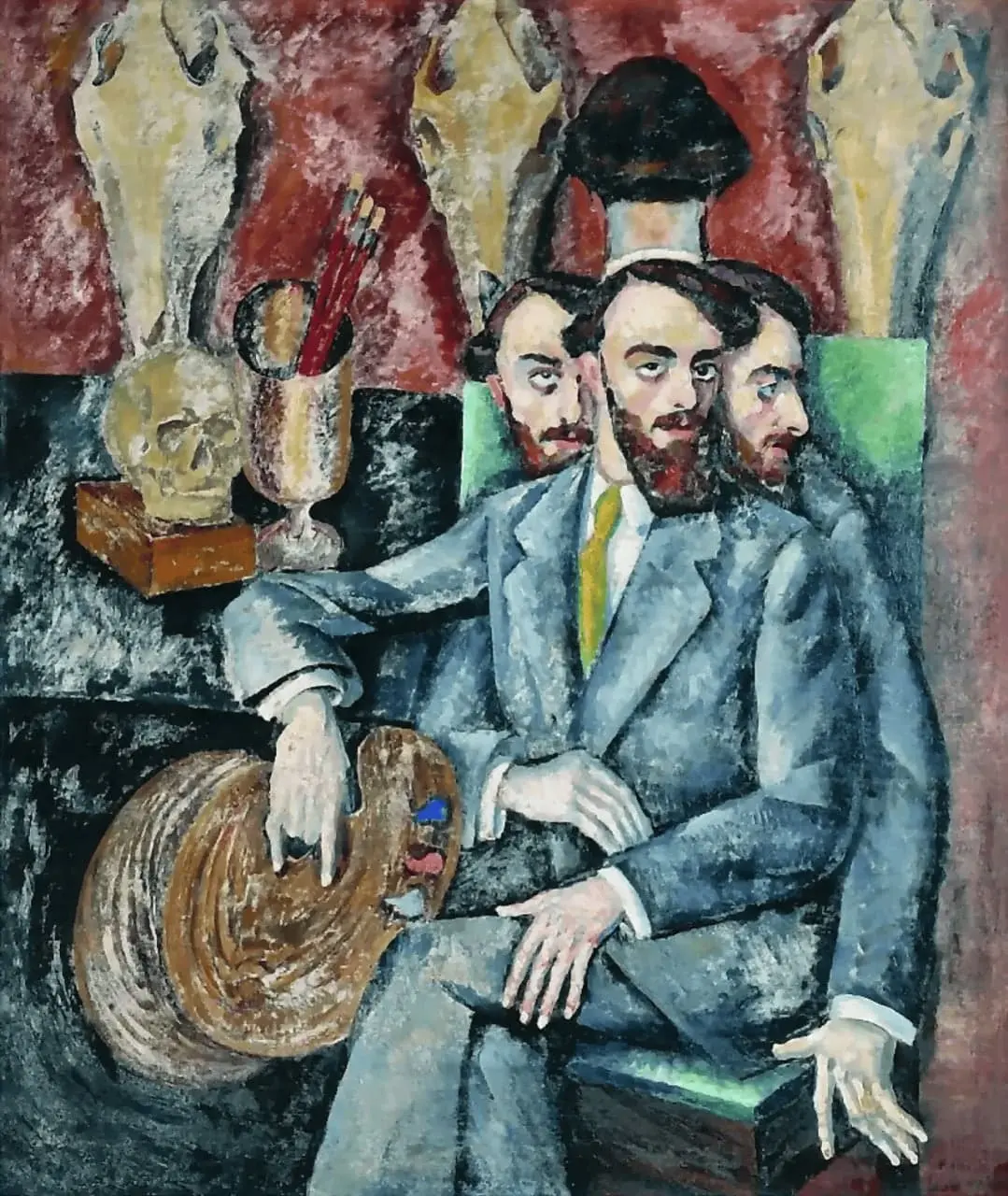

Есть портрет художника Адольфа Мильмана 1917 года, где Машков много раз повторяет головы, руки своей модели, и все это напоминает кубофутуризм. Однако в 1917 году кубофутуризмом уже никто не занимался. А сам Машков в это время вступает в объединение «Мир искусства». По сути, это пародия на авангард, и эту пародию надо учиться считывать.

Из соцреалистического периода стоит обратить внимание на «Портрет красного партизана А. Е. Торшина», его отреставрировали специально к выставке. О его существовании знают только специалисты, и, мне кажется, его никто еще не видел, кроме сотрудников Музея Российской армии, где он хранится. Это очень высокого уровня вещь. Еще есть девушки из станицы Михайловской и одна замечательная пионерка из Ростова-на-Дону. Мне кажется, местами она даже посложнее написана, чем портреты Роберта Фалька, которого так любят все зрители, которые считают себя интеллигентами.

Кстати, весь зал соцреализма получился очень пластичный и торжественный, как некий эталон стиля. Как правило, соцреализм воспринимают как пропаганду, но в пропаганде есть момент рекламы, момент популизма, близкий Машкову. Все это было свойственно его искусству еще от торговых вывесок, которые он в молодости писал.

Поздние натюрморты с ягодами из разных собраний — тоже работы высокого уровня. Они очень насыщенные, почти прозрачные. Они завершают экспозицию.

Илья Машков учился у Серова и Коровина, но выбрал путь скандального авангардиста — как же так получилось?

В 1900-е годы в Училище живописи, ваяния и зодчества сформировалась целая группа молодых художников, которые разочаровались в методах своих учителей. Это было будущее ядро художественного объединения «Бубновый валет», и Машков выступил сооснователем этого объединения.

Например, они манеру Серова мылом обзывали, она им казалась бесцветной. Когда они увидели собрание Сергея Щукина, которое, в отличие от Морозовского, было доступным, оно послужило катализатором. Прежде всего, они осознали, что в русской живописи мало цвета, и цвет они увидели у французов рубежа веков. А потом уже начали видеть везде: на улицах, на базарах, где продавались расписные подносы и картины самодеятельных художников. Им открылось цветовое восприятие, и все вокруг стало оживать.

До этого времени у Машкова как раз случился кризис, что, в общем-то, нормально для любого молодого человека, критически мыслящего, который поступает в учебное заведение и понимает, что чего-то главного ему не рассказывают. Он ходил к Щукину, возвращался в класс и писал модель не так, как ожидалось. Серов его ругал за яркие моделировки у обнаженных моделей. В итоге Машкова отчислили, но он основал свою частную студию для поступающих в Училище. У него много было таких казусов в ранний период.

Был еще один любопытный эпизод: на выставке можно увидеть увеличенное факсимиле письма Константина Коровина. В мае 1917 года Коровин просит совет Училища живописи, ваяния и зодчества освободить 36-летнего Машкова от экзаменов по возрасту и дать ему справку об окончании учебы. Конечно, это очень странно, ведь Коровин не мог не знать, как бубновые валеты его поносили. Они его живопись обзывали чрезмерной жестикуляцией провинциального актера. Мне вот даже интересно, с каким лицом явился Машков к Коровину, чтобы тот ему такую справку дал. Но справка есть. Машков официально закончил Училище после Февральской революции. А в следующем году он уже заседал в комиссии по реформированию этого училища.

А почему Машков, например, не пошел путем символизма, который был тогда в моде?

Символизм, декаданс — это было очень депрессивно. Считалось, что промышленность убьет искусство. Вот такой нудеж. А бубновые валеты не хотели играть в эту болезнь. Они картины символистов воспринимали как болото. А в авангарде есть энергия, такое первичное яркое восприятие, как у ребенка. Нет искушенности. «Бубновый валет» появился в качестве первого авангардистского течения в русском искусстве, такое противоядие от декадентского уныния. Вот и вытянули из болота бегемота искусства. Может, поэтому картины у примитивистов такие гиперболизированные все, как гиппопотамы.

Михаил Ларионов, который вместе с Машковым основал «Бубновый валет», потом обвинил участников объединения в приверженности французским художникам, в частности Полю Сезанну. Интересно, почему для Машкова, выходца из крестьянства с русскими культурными традициями внутри, был так важен Сезанн?

Сезанн умер в 1906 году, а в 1907 известный маршан Амбруаз Воллар сделал его персональную выставку, через год появился кубизм, и благодаря кубистам Сезанном заболела вся Европа. Бубновые валеты в кубизм играли, но Машков крайне мало. В Сезанне он увидел метод конструирования зрительных ощущений в процессе работы с натуры, вот что ему понравилось. Мир ощущений связан с физиологией, с телесным, в то время как чувства и эмоции обманчивы: когда мы сомневаемся в том, что видим, мы хотим это потрогать.

У Машкова связь между зрением и осязанием подхвачена от Сезанна. Он говорил, что живопись должна идти от желудка, именно от физиологии, через цвет. Он говорил про цветоформы. Мне кажется, они (бубнововалетовцы — прим. Е. К.) даже слово «Сезанн» через русское слово «осязание» воспринимали. Сезанн дал Машкову ключ к пониманию других художников прошлого и настоящего.

Как известно, Машков всю жизнь преподавал. Каким преподавателем он был?

Машков настаивал, что в Училище должны быть индивидуальные мастерские по образцу ренессансных, дескать, была мастерская Микеланджело, мастерская Леонардо да Винчи, в которых гении передавали свой личный опыт, и у нас будут такие мастерские. Это еще были Свободные мастерские, до появления программ ВХУТЕМАСа (после реформирования Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1918 году — прим. Е. К.).

У Машкова было очень много студентов, но ученики сталкивались с тем, что становились на него похожими, совсем «обмашковились», как они это называли. Плюс в Училище лютовали идеологи пролетарской культуры, которые говорили, что Машков — это вообще-то буржуазная культура, и у него новой тематики нет, и стиль не новый. Машков говорил ученикам, что он учит азам формообразования, а потом на эти формы можно накрутить что угодно. Так мыслят академики, хотя «академическая» система Машкова была основана на Сезанне.

По сути он из Сезанна сделал академию. Постоянно говорил о нем, а далее, через Сезанна, переходил к разным живописным традициям в истории искусства. Но многие студенты не выдерживали, потому что не могли сопоставить Машкова с современностью. Во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе после реформирования требовались учебные программы, а к идее индивидуальных мастерских начальники относились уже скептически. Машкова это стало тяготить, потом его начали активно критиковать за формализм и отстраненный подход к изображению.

В 1920-х он активно преподавал, состоял в разных организациях, руководил рабочими студиями АХРР (Ассоциация художников революционной России — прим. ред.). Но в 1930-х его преподавательская деятельность постепенно сошла на нет.

Среди учеников Машкова значатся имена таких известных художников, как Вера Мухина, Александр Лабас, Роберт Фальк и так далее. Они как-то продолжили его художественный метод в своих работах или это был всего лишь этап в их жизни?

Через мастерскую Машкова прошли и Владимир Маяковский, и Владимир Татлин, и многие участники «Бубнового валета», и другие художники. Важно понимать, что тогда мастерские были центром притяжения, где обменивались идеями и друг друга эмоционально раскачивали. Формально учеников, которые бы продолжили живописный эксперимент Машкова, в 1910-х было очень мало, тогда все друг о друга бились и конкурировали. Из учеников 1920-х можно назвать Сергея Богданова и Ольгу Яновскую, это не самые известные советские художники.

Из классиков соцреализма — ранний Павел Соколов-Скаля, но он уже из другой оперы совсем. Больше всего о Машкове говорил Владимир Вейсберг, который считал его исключительным живописцем в истории советского искусства. Ранний Вейсберг очень похож на Машкова. Художники «сурового стиля» тоже через него проходят. В 1960-е годы традиция «Бубнового валета» воспринималась как живая и подлинная традиция советского искусства. Поэтому молодые авторы начинали реанимировать опыт «валетов», кто-то с подражанием, другие уже с иронией и цитированием.

Помимо педагогической деятельности, Машков активно занимался общественной, пытался преобразовать родную станицу в образцовый городок социалистической культуры. Расскажите про этот опыт.

В начале 1930-х Машков уехал в родную станицу Михайловскую и там открыл студию. Он все время искал возможности делать то, что хочет, и так, как хочет. Но ничего у него там не сложилось. Потому что шел процесс коллективизации, станичники были заняты тяжелой работой, а он был обузой для них со своими странными идеями. Плюс они забыли его совсем. Машков уехал в начале века и не появлялся. А когда вернулся почти 30 лет спустя, воспринимался уже как лишний. Такой «человек из центра», которому никто не доверяет.

Машков действительно бился за то, чтобы станица Михайловская стала центром культурной жизни. Он на свои деньги закупал оборудование, открывал фотолаборатории, фотокружки, изостудии. Но стоило ему поехать за новыми материалами или пособиями в столицу, как произошла кража из студии.

Дело даже дошло до покушения. Я видел черновик записки в НКВД, где Машков просит разобраться, пишет, что у него за спиной стреляли, вроде как попытка покушения, скорее всего решили попугать. Было следствие, нашли виновных, но после приезда НКВД Машков, конечно, больше не мог находиться в Михайловской. Конечно, такие истории бросают тень на художника, но что сделал бы на его месте любой другой человек, у которого украли вещи? Наверное, написал бы заявление в полицию.

Давайте поговорим про позднего Машкова. Как относиться к его работам — это «китч» или «классика»?

Наверное, наиболее корректно будет сказать «китч плюс классика». Кстати, я предлагал еще такое название выставки — «Авангард плюс китч равно классика». Потому что классическое искусство всегда имело заказчика и создавалось для чего-то, а не для абстрактной идеи. И момент популизма там всегда присутствовал: занимательные сюжеты, яркие истории, зрелищные предметы и так далее. Машков постоянно говорил, что картина должна украшать, радовать, у нее должна быть энергия, в первую очередь цветовая — в этом смысл.

Китч — это когда произведение низкого уровня и вкуса, простое в исполнении, имитирует «дороговизну» и претендует на элитарность. Машкову в натюрмортах нравились нарочитые и безвкусные сочетания предметов, например соленых огурцов с фарфоровыми статуэтками, при этом все предметы, дорогие и дешевые, у него существуют на равных, как будто все имеет ценность и ничего ценностью не является.

Сейчас уже нет деления на хороший/дурной вкус, в постмодерне эти оппозиции не работают. И у Машкова мы видим то же самое: он как бы нарочито не разделяет искусство на элитарное и массовое, авангардное и мещанско-пошло-обывательски-буржуазное. Это, кстати, любопытно, буржуазия во времена раннего авангарда еще играла в красивость, тяготела к портретам Валентина Серова и Николая Фешина. Хотя более продвинутые зрители уже интересовались экзотикой — им хотелось возбуждалок вроде африканских работ Пикассо. «Бубновый валет» как раз активно играл в эту эксцентричность и демонстративно смешивал хороший и дурной вкусы.

Но это «Бубновый валет». Давайте вернемся к позднему Машкову. Вот, например, работа «Привет XVII съезду ВКП(б)» 1934 года.

Это очень странная работа. Не факт, что она вообще экспонировалась в 30-е годы. Я ни разу не видел ее репродукции в журналах того времени. Машков попробовал сделать идеологический натюрморт. Получилось что-то дичайшее и при этом завораживающее — иконостас или мемориал из вождей, еще и дифференцированных по материалам. Сталин — гипсовый, Маркс — позолоченный, Энгельс — медный, а Ленин — бронзовый. При этом в траурном антураже.

Очень двусмысленная вещь. Критики замучали Машкова упреками в том, что у него аполитичные натюрморты, и он попробовал их создать. В результате получилась вот такая идеологически неприемлемая вещь, опасная для 1930-х, но чрезвычайно популярная в постмодерне.

Хлебные картины 1930-х — это тоже китч, плакат. Это настолько чрезмерно, что за гранью отношений хороший/дурной вкус. Они просто завораживают своей избыточностью и отсылают к лубочным вывескам хлебных лавок. Но есть и вполне классические портреты с пионерками, с Торшиным («Портрет красного партизана А. Е. Торшина» — прим Е. К.). Даже «Привет XVII съезду ВКП(б)» частично отсылает к классическим натюрмортам в жанре ванитас («помни о смерти»). Только раньше черепа писали, а Машков пишет бюстики.

Еще одна важная работа того периода — серия панно для гостиницы «Москва». Замечательные настенные панно, которые ныне хранятся на валах (способ хранения произведений крупноформатной живописи — прим. ред.) в Московском музее архитектуры и нуждаются в большой реставрации, поэтому на выставку не попали. Только эскизы из собраний Инны Баженовой.

Движение художника от авангарда к классике очень последовательно. Поэтому я вижу искусство Машкова как целостный опыт, и мне интересны его переходы из жанра в жанр, из направления в направление: из авангарда в китч, классику или соцреализм, который, кстати, сочетает и китч, и классику.

Я думаю, для зрителя, который видел отдельные произведения Машкова или вообще не имеет о нем представления, будет много открытий и удивлений, насколько разнообразным может быть художник.

Напоследок у меня вопрос про литературу. Можете ли что-то порекомендовать перед посещением выставки?

Я могу рекомендовать публикации в каталоге, его можно на выставке приобрести. Есть замечательное собрание документов, связанных с Машковым — «Художник Илья Иванович Машков в искусстве, текстах, документах 1930-х годов», но это больше для тех, кто заинтересуется глубоким чтением. Старым книгам уже очень много лет, и все это нужно переосмыслять. Мне кажется, что выставка простимулирует такое осмысление.